“すみだ北斎美術館”に“-両国- 江戸NOREN(のれん)”!両国の話題スポット

両国(東京都)

2021/10/21 更新

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!

※「江戸東京博物館」は、2022年4月〜2025年度中(予定)まで大規改修工事のため休館しています

両国国技館のすぐ近くに、おすすめの博物館があります。それがこちらの、「江戸東京博物館」!

高床式の倉がイメージされた、ユニークな形の建物です

1993年に開館した東京都立の博物館で、江戸の町を再現した大規模な縮尺模型があったり、体験型の展示があったりと、見どころがいっぱいなんです。

今回は、そんな江戸東京博物館を、エリアごとに詳しくご紹介します!

【クルマでお越しの場合】

首都高速6号向島線駒形出口、首都高速7号小松川線錦糸町出口の利用が便利です。高速出口から江戸東京博物館まではそれぞれ10分程度で到着します。

■駐車場について

駐車場は大型バスおよび身障者優先です。バス駐車場は余裕のある時は乗用車も利用(2時間まで1,000円、以降30分毎300円)できますが、台数が多くないので周辺の時間貸駐車場にとめるのがおすすめです。

【電車でお越しの場合】

最寄り駅は都営地下鉄大江戸線・両国駅で、A3・A4出口から徒歩1分です。

JR総武線・両国駅からも近く、西口を出てそこから徒歩約3分です。

江戸東京博物館の観覧料などは、下記の通りです。

■常設展観覧料(企画展観覧料を含む)

| 区分 | 個人 |

|---|---|

| 一般 | 600円 |

| 大学生・専門学校生 | 480円 |

| 高校生・中学生(都外) 65歳以上 |

300円 |

| 中学生(都内在学または在住) 小学生・未就学児童 |

無料 |

※特別展は別途観覧料金が掛かります

※前売りオンラインチケットの販売あり(同料金、予約制)。詳しくは公式ホームページをご確認ください

観覧券は1階または3階のチケット売り場で購入できます

■営業時間

9:30〜17:30

※最終入館は閉館の30分前まで

■定休日

月曜(祝日または振替休日の場合は翌日)、年末年始

■施設について

車椅子・ベビーカーの無料貸し出しあり、バリアフリー対応、授乳室・おむつ替えシートあり、飲食禁止(屋外の江戸東京ひろばはお弁当持ち込み可)、再入館可、音声ガイドの貸し出しあり

江戸東京博物館では、入館時の検温の実施、手指消毒液やアクリル板の設置など、新型コロナウイルス感染症対策が行われています。

各所に消毒液が置かれています

行かれる際は必ずマスクを着用し、展示室内では会話を控えるようにしましょう。

江戸東京博物館は、江戸〜現代までの東京の歴史や文化などを体感できるミュージアムです。東京ドームと同じくらいの広さの敷地に実物資料が約1,000点、復元模型が約100点あり、見応えがありますよ!

当時の雰囲気まで伝わってくるような展示がいっぱい!

建物は地下1階・地上7階建てで、館内は大きく「常設展」「企画展」「特別展」の3つに分かれています。まずは、江戸東京博物館のメインである6階と5階の常設展からご紹介したいと思います。

撮影について

個人での使用に限り、常設展のみ撮影が可能です。(三脚や自撮り棒など撮影機材の使用は不可)写真映えする場所がたくさんありますので、撮影してみてはいかがでしょうか?

常設展は「江戸ゾーン」と「東京ゾーン」に分かれていて、こちらの橋がある6階の江戸ゾーンからスタートします。

江戸ゾーンでは、大きな橋がお出迎え!

この橋は、実は江戸時代の日本橋(北側部分)を実物大で再現したもの。木造で趣きがあり、歩いていると昔にタイムスリップした気分になります!

柱の装飾・擬宝珠(ぎぼし)も再現されていて、こだわりが感じられます

ちなみに、日本橋の擬宝珠は江戸東京博物館の公式キャラクター「ギボちゃん」のモチーフにもなっています。ぜひ、こちらのキャラクターも館内で見てみてくださいね。

「ギボちゃん」。2003年の一般公募で誕生しました

日本橋を渡っていくと、寛永の町人地を再現した大規模な縮尺模型が見えてきます。

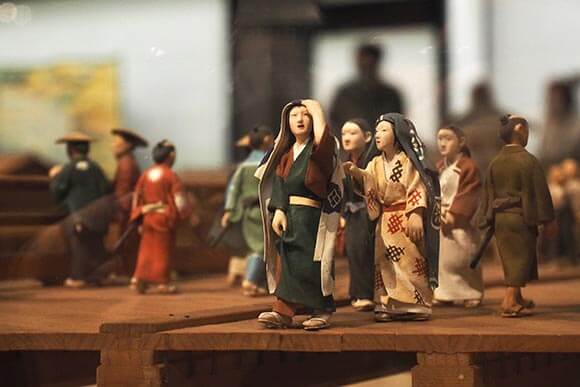

中央にある縮尺模型は、江戸初期の日本橋北詰付近の町人地を縮尺1/30で再現したもの。建物だけでなく、町を行き交う人々や暮らしの様子も見ることができます。

人形模型の数はなんと、約800体!

目線を落として、人形の目線と同じ高さで見てみると、町に入り込んだような感覚で楽しめますよ!

細かい箇所まで再現されています

人形は1体1体、表情や動きなどが違っていて、ずっと眺めていると話し声や息づかいが聞こえてきそうな気がします。

先ほど渡ってきた日本橋も模型になっています

ちなみにお隣には大名屋敷の縮尺模型があり、なんと面積は町人地とほぼ同じ!町人が暮らす家は狭く、大名屋敷はかなり広かったことがわかりますよ。

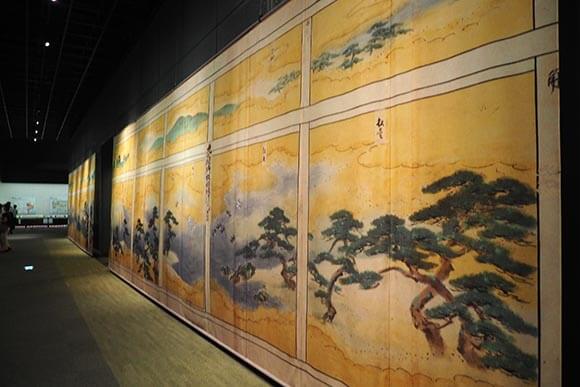

また、町人地の右側には、江戸城本丸の一部を再現した模型も。忠臣蔵でおなじみの「松の廊下」もありますので、お見逃しなく!

松の廊下。大広間と白書院を結ぶ廊下です

なお、お芝居やドラマでは松の木が誇張されていることが多いですが、実際には松の木はそこまで大きく描かれていません。近くにはほぼ実寸大の襖絵もありますので、ぜひ見てみてくださいね。

大名気分で襖絵のすぐ横を歩けます

6階の江戸ゾーンには、武家の文化がわかるような展示もあります。

こちらは、徳川家定の生母が使用していた駕籠。庶民が使用していた駕籠と違い、蒔絵などが施されていて豪華絢爛です!(展示替えあり)

女性が乗るので「女乗り物」と呼ばれていました

近くには、津山藩主が大名行列の時に使用した駕籠の複製も。こちらは駕籠の中に入ることができますので、ぜひ入ってみてください!

女乗り物より、実用性を重視した造りになっています

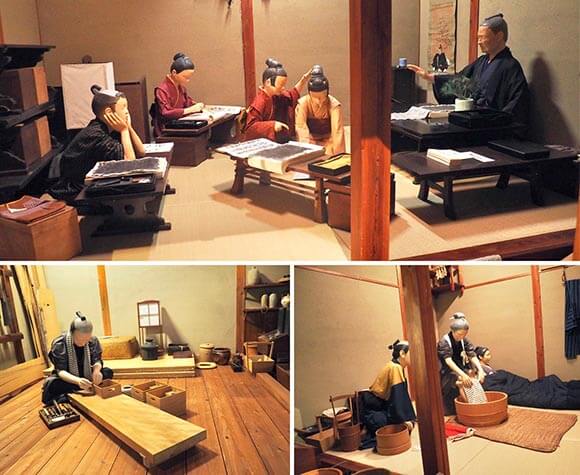

6階から5階に降りると、江戸時代の町人の暮らしが分かるような展示が多数あります。

こちらは、町人が住んでいた棟割長屋を実物大で再現したもの。町人の多くは、このような棟を数戸に区切った住居に暮らしていたそうです。

木と紙でできた木造建築です

長屋の中をのぞいてみると…子どもたちに学問を教えている様子や出産の様子など、江戸時代の日常が見られました。

左下は、指物(さしもの)と呼ばれる木工の職人

棟割長屋の近くには、江戸の町火消(まちびけし)が持つ纏(まとい)を実際に振ることができる展示も。纏は重さが15キロもあり、かなり重いです!

昔の人はこれを振って、周囲に消火活動を知らせていたそう

また、こちらのゾーンには、肥溜めから汲み取ったものを運ぶ肥桶をかつぐ展示も。肥桶の重さは26キロあり、持ち上げるにはかなり力が入ります。

私は持ち上げられませんでした…

体力に自信のある方は、ぜひ持ち上げられるかチャレンジしてみてくださいね。

こちらは、江戸の本屋さんである「絵草紙屋(えぞうしや)」店頭には、浮世絵のひとつ多色刷の木版画の錦絵が並んでいます。

色使いが華やかで、目を楽しませてくれます!

錦絵は力士や役者、美人などが描かれていて、今でいうブロマイドのような役割もありました。特に歌舞伎役者・美人画、相撲絵は大人気だったそうです!

絵草紙屋さんの近くには錦絵ができあがっていく工程も展示されていますので、合わせて見てみてくださいね。

1枚の絵に多くの版が重ねて摺られていることが分かります

5階フロアを進んでいくと、江戸時代の商売について分かる展示があります。

こちらは、お寿司屋さんの屋台。お寿司というと現代は高級なイメージもありますが、江戸では手軽に食べられるファストフードとして、庶民に親しまれていました。

マグロや穴子など色々なネタが並んでいます

お寿司は現在と違い、1貫がかなり大ぶり!お米は赤酢が使用されていて赤みがかっていますので、よく見てみてくださいね。

刺身は酢や醤油につけておくなど工夫を凝らしていました

なお、近くには棒手振り(商品を天秤棒でかつぐこと)体験や千両箱の重さを体感できるコーナーもありますので、こちらも体験してみてください!

江戸ゾーンのさいごを締めくくるのは、江戸時代の美意識や芸術などにまつわる展示です。

こちらは、富士山を描いた富嶽三十六景が有名な葛飾北斎の画室を再現したもの。老いてなお、絵に情熱を注ぐ様子が見てとれます。

葛飾北斎と娘のお栄。表情などがリアルです!

なお、北斎の画室の様子は「すみだ北斎美術館」でも見られますよ。(江戸東京博物館のチケット提示で2割引きになります)

続いてご紹介するのは、江戸時代の最大の娯楽だった歌舞伎やお芝居!こちらでは、歌舞伎の演目「助六」の舞台が等身大で再現されています。

大道具・小道具は現在の歌舞伎公演を手がけている職人さんの手によるもの!

歌舞伎の主人公である助六のポージングは、十二代目市川團十郎氏が監修したそう。躍動感があり、今にも動き出しそうです!

助六のセリフや音楽も聞けますよ

写真スポットとしても人気の場所ですので、記念に撮影してみてくださいね。

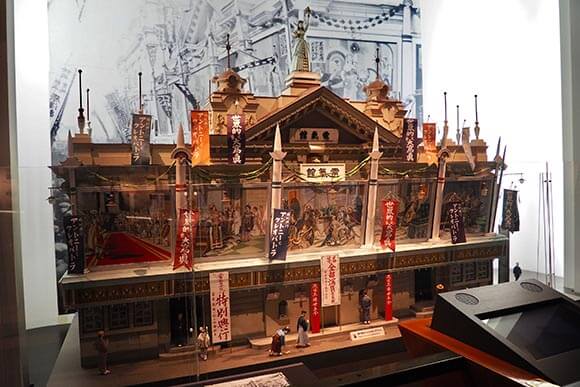

そして歌舞伎舞台から少し進んだ場所には、芝居小屋「中村座」を実物大のスケールで再現した建物もあります。

江戸時代の代表的な歌舞伎の芝居小屋です

建物は一番高いところで約10mもあり、その大きさに圧倒されます!江戸東京博物館に来たら、ぜひ見ていただきたいスポットです。

なお、中村座の前では不定期で寄席などが行われていますので、公式ホームページでチェックしてみてくださいね。

江戸ゾーンが終わり幕末のコーナーを経て、今度は「東京ゾーン」に入ります。

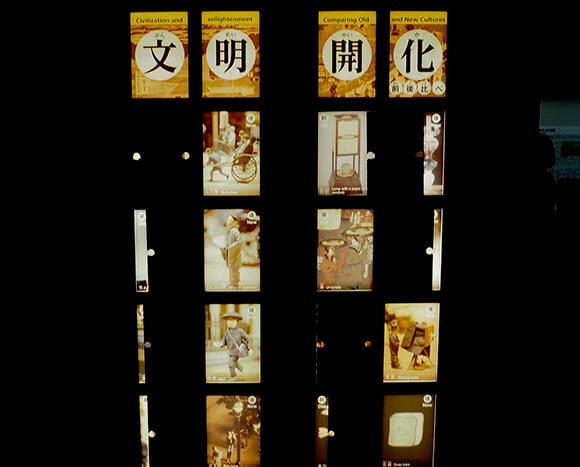

東京ゾーンは、文明開化〜近代までの東京の文化や歴史などを紹介しているコーナーです。

ここから東京ゾーンに突入します!

東京ゾーンは、文明開化があった明治初期からスタート。こちらの展示では、乗り物が駕籠から人力車に、ちょんまげからざんぎり頭になったりと文明開化で起こった変化が簡潔にわかりますよ!

人々の間に欧米文化が浸透していきました

明治初期には、西洋のデザインを取り入れた建物も多くつくられました。渋沢栄一によってつくられた第一国立銀行も、そのひとつです。ここではその模型を見ることができますよ。

日本最初の銀行建築です

文明開化のコーナーには、「鹿鳴館(ろくめいかん)」「ニコライ堂」「銀座煉瓦街」を再現した模型があり、目で見て楽しむことができます。

鹿鳴館。床の下に展示があります

そしてこちらの模型なのですが、一定の時間になると模型が動いたり、音楽が流れたり、背景に映像が現れたりするんです!

鹿鳴館は時間になると舞踏会のダンスの様子が見られます

模型の稼働時間は、1時間につき3回。それぞれ時間がかぶらないように設定されていますので、ひとつずつ順番に見ていくのがおすすめです。

ニコライ堂の展示では、大聖堂の内部などが見られます

銀座煉瓦街。こちらは現在の銀座4丁目交差点付近

東京ゾーンを進んでいくと、目の前に巨大な塔が!こちらは、1890(明治23)年に浅草に建設された、「凌雲閣(りょううんかく)」という観光用の展望塔です。

1/10の高さで再現されています

後の関東大震災で半壊し解体されてしまいましたが、当時は日本一の高さ(約52m)で、東京タワーやスカイツリーのような存在だったそう。

浅草は当時一大歓楽街で、凌雲閣以外に花屋敷(現在の浅草花やしき)や活動写真館もあり、多くの人で賑わっていました。

こちらでは、日本で初めての常設活動写真館「電気館」の模型も見ることができます。

電気館。現代の映画館のはしりです!

電気館に集まる人々や当時上映されていた作品の看板やのぼりも再現されていますので、よく見てみてくださいね。

関東大震災を経て東京は都市整備され、さらに近代化が進んでいきます。

昭和初期には均一1円の料金で走る"円タク"が登場し、庶民の間でもタクシーを利用するようになりました。

円タクの復元。フォード社の自動車です

クルマのお隣には、信号機と給油機の展示も。信号は今のように自動ではなく、手動で「進」と「止」を切り替えていたそうです。

「バタン」と音がするので通称「バタン式」と呼ばれていました

昭和初期には、和洋折衷のこんなモダンな住宅に住む人も。ログハウス風の設計で、素敵です!

古民家カフェのような雰囲気です

ライフスタイルが変化し、「サラリーマン」という言葉もこの頃に出てきます。サラリーマンの天国と地獄を描いた展示をみると、今とそこまで変わっていないことがわかり、親しみが持てますよ。

スーツにパナマ帽といったスタイルが主流だったそう(展示替えあり)

近代化が進む東京でしたが、1941(昭和16)年12月にアメリカやイギリスなどと戦争状態に突入します。

戦時下の住宅では、爆風による窓ガラスの散乱を防ぐために紙を貼ったり、明かりが漏れないように電灯にカバーがかけられていました。その様子を、こちらの住宅模型で見ることができます。

防空頭巾や鉄カブトなども置かれています

戦争のコーナーでは、東京大空襲による焼失区地図などもあり、空襲の恐ろしさが伝わってきました。

戦争のコーナーを進んでいくと、終戦直後の新宿のヤミ市を再現した模型もあります。

ヤミ市では鍋や包丁、下駄など生活用品が売られていました

模型は写真や聞き取り調査をもとに作成されていて、当時の混沌とした様子がありありと感じられました。

戦後しばらくして、日本は高度経済成長期に入ります。

コンクリート造りの集合住宅「団地」が登場したのも、この頃です。こちらの展示コーナーでは、1962(昭和37)年に作られた「ひばりが丘団地」の1室を実物大模型で見ることができます。

懐かしい雰囲気です!

ビーズのれんやビニール張りの椅子、コップなど当時のものが置いてあり、レトロでかわいいです!細かい箇所まで、じっくり見てみてくださいね。

リアルで生活感が感じられます

そしてこの頃から、一般家庭に「三種の神器」とよばれる冷蔵庫・テレビ・炊飯器が浸透していきます。江戸時代からここまで生活が変化したのは、感慨深いですね!

家電により、生活が大きく変化しました

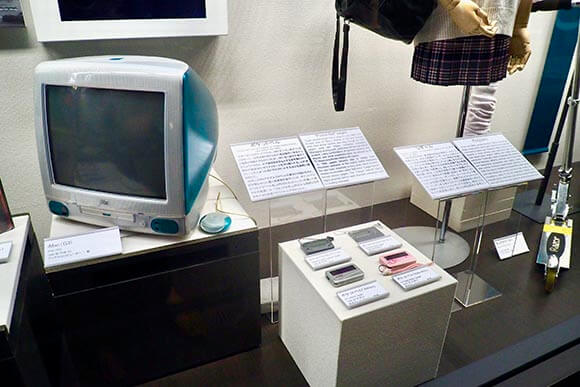

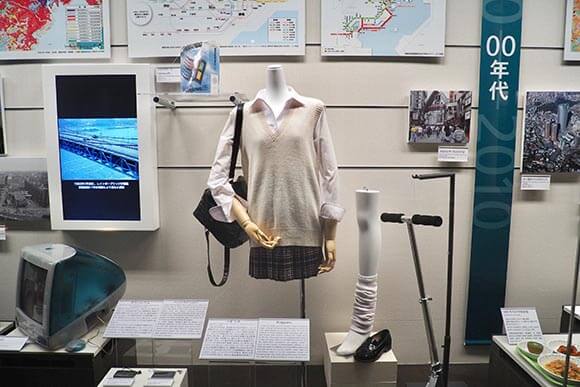

東京ゾーンの終盤には、1960年代〜2000年代の東京の生活や文化についての展示があります。

東京の変化を10年ごとに比較できます

流行った音楽やゲーム、キャラクターなど身近なものが展示されていますので、「こんなのあった!」「懐かしい!」と感じるのではないでしょうか?

昔のゲーム機やiMac、ポケベルなどは使っていた方もいるのでは?

コギャルファッションなどその年代を象徴するような服装の展示もあります

なかには、給食の展示もありますので、こちらも見てみてくださいね。

60、70、80、00年代の給食。どれもおいしそう!

東京ゾーンを進んでいくと、さいごに朝野新聞社の前に出ます。

明治初期、銀座4丁目にあった建物です

こちらでは昔の自転車や人力車などに乗って撮影ができますので、ぜひ立ち寄ってみてください!

5階には企画展示室があり、期間限定の「企画展」が行われています。

年に3〜4回ほどテーマが変わります

これまで、徳川家や忠臣蔵、江戸城や銀座をテーマにした展示など、江戸や東京をさらに深く知ることができる展示が行われてきました。

訪れた時は、相撲に関する企画展が開催されていました

企画展は常設展のチケットがあれば入場できますので、常設展と合わせて見てみてくださいね。

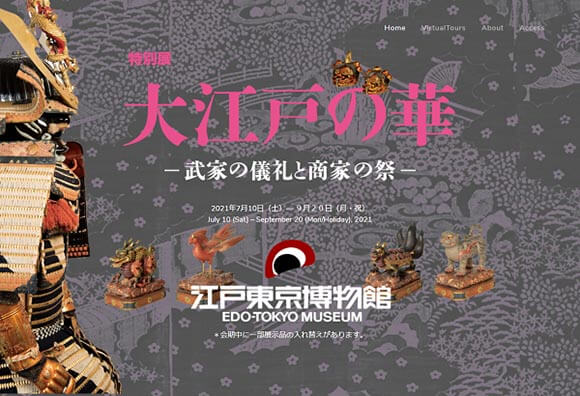

江戸東京博物館の1階には特別展示室があり、こちらでは期間限定の「特別展」が開催されています。

特別展は、江戸や東京にまつわる企画だけでなく、エジプト展やヴェネツィア展、妖怪展や昆虫博など多岐に渡ります。

訪問時は、「大江戸の華―武家の儀礼と商家の祭―」が開催されていました

特別展は常設展とは別に入場料がかかり、企画により料金が変わります。最新の特別展や料金などは、公式ホームページをご確認ください。

江戸東京博物館には、まだまだ見どころがあります。訪れた際には、ぜひ利用してみてくださいね。

7階には図書室があり、こちらはどなたでも無料で利用ができます。約20万点の図書や雑誌があり、自由に閲覧が可能です!

※その場での閲覧のみで、貸し出しは不可

図書室。お隣には映像ライブラリーもあります

3階の屋外空間・江戸東京ひろばには休憩所やベンチがあり、飲食も可能です。屋外展示もいくつかありますので、ぜひ見てみてくださいね。

江戸東京ひろば。開放的な空間です

1階には大ホールや小ホールなどの貸出施設があります。ホールでは日本舞踊や落語、コンサートなども開催されていますよ。

大ホール。席数は最大369席

小ホール。席数は最大135席

また、小ホールでは催しものがない時には特別展・企画展に関する作品や、江戸東京の文化や歴史に関する映像作品を見ることができます。

江戸東京博物館の館内には、レストランとカフェもあります。お腹が空いた時や休憩したい時などに、利用してみてはいかがでしょうか?

※「江戸博砂漠」は、2022年3月に閉店しました

1階の北側出入り口を出たところにあるレストラン「江戸博砂漠」は、中近東料理が食べられるお店です。

窓からは外の緑が見え、おしゃれな雰囲気!

メニューはエジプトのコシャリ、イスラエルのシャクシュカ、モロッコのクスクスなど、珍しいものばかり!どれも食べてみたくなります。

デザートやお子さまランチもあります

私は今回、人気の温玉炙りチーズコシャリ(770円)をオーダー。コシャリとは、米・マカロニ・スパゲッティ・ヒヨコ豆・レンズ豆をミックスし、フライドオニオンとトマトソースをかけたお料理です。

こちらがコシャリ。エジプトの国民食で、「混ぜ合わせる」という意味があるそう

食べてみると、色々な食感と味がしておいしいです!エスニックな味つけなのかと思いましたが、クセがなく日本人好みの味でスプーンが進みます。

コシャリはかきまぜていただきます

酸っぱいソースと辛いソースもついてきますので、途中で味を変えながら食べるのがおすすめですよ!

110円でミックススパイス・デュカもトッピングできます

なお、コシャリとクスクスは持ち帰り用のキットも販売していますので、ご家庭で作りたい方はチェックしてみてくださいね。

◆営業時間:10:30〜18:00(L.O.17:30)

◆予約可

※「セリーズ」は、2022年3月に閉店しました

1階の北側出入り口の手前には、カフェ「セリーズ」があります。落ち着いた雰囲気で、ゆっくり座って休みたい時におすすめです。

第一ホテル両国が運営するカフェです

メニューはコーヒーやカフェラテ、ケーキやパニーニなど。特製のハッシュドビーフもありますよ。

ドリンク、かつサンド、パニーニはテイクアウトもできます

ケーキは、店頭のショーケースに並んでいます。第一ホテル両国のパティシエがつくったもので、どれも華やかです!

ケーキは各450円。種類は日によって変わります

ケーキはおトクなドリンクセットもありますので、利用してみてくださいね。

◆営業時間:10:30〜17:30(L.O.17:00)

◆予約不可

江戸東京博物館には、ミュージアムショップも入っています。来館記念に、お土産を買って行ってはいかがでしょうか?

1階の総合案内所横にあります

食品から雑貨まで色々と揃っていますので、ここではおすすめ商品をピックアップしてご紹介したいと思います!

■オリジナルお菓子

こちらの蒸しきんつばとかすてら焼は、江戸東京博物館のオリジナル!きんつばには公式キャラクター・ギボちゃんのイラストが入っています。

かすてら焼は350円とリーズナブル!

■オリジナル雑貨

ぬいぐるみやエコバッグ、マスキングテープや鉛筆など、雑貨もオリジナルのものがあります。レアな商品は要チェックです!

左上は江戸東京博物館の分館・江戸東京たてもの園のキャラクターです

■ポストカード

気軽に買えるお土産として人気なのが、浮世絵のポストカード。フォトフレームに入れて飾るのもおすすめです!

美人画や風景画などがあります

ここでは、江戸東京博物館に行く前に知っておきたい情報をご紹介します!

人気の特別展が開催されている時期は館内が混雑するので、予約してから行くのがおすすめです。それ以外の時期は、密にならずにまわれると思います。

なお、午前中は団体の予約が入っている場合があるので、ゆっくり見たい方は14時か15時以降に行くと良いと思います。

常設展と企画展を合わせて、2時間くらいが目安です。ご飯を食べたり、特別展も見る場合はそれよりも多めに見積もっておくのがおすすめです。

江戸東京博物館の周辺には、刀剣博物館、すみだ北斎美術館、旧安田庭園、-両国- 江戸NOREN などがありますので、合わせて観光してみてはいかがでしょうか?

以上、江戸東京博物館の見どころなどをご紹介しました。実は以前ご紹介した「江戸東京たてもの園」は江戸東京博物館の分館で、1階には江戸東京たてもの園の紹介コーナーもありますよ。

江戸東京博物館は小難しい展示が少なく、分かりやすい展示が多いので、お子さま連れやデートで行くのにもおすすめです!ぜひ、足を運んでみてくださいね。

江戸東京博物館

※この記事は2021/10/21時点の情報です

※表示価格は更新日時点の税込価格です

※金額・商品・サービス・展示内容等の最新情報は各公式ホームページ等をご確認ください

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!