【道の駅特集】発酵文化の魅力が詰まった「発酵の里 こうざき」に行ってみよう

神崎(千葉県)

2015/11/13 更新

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!

以前、こちらで「発酵の里 こうざき」を紹介した際に、千葉県神崎町は発酵食品の生産が盛んと紹介しました。

その発酵文化に触れ、すっかり神崎町のファンになった私。今回は日本酒造りを見学してきました!

圏央道も開通し、神崎町へのアクセスも良くなりました

今回は「鍋店(なべだな)」さんの神崎酒造蔵に行ってきました。

創業は1689年、(元禄2年)と、とても歴史がある酒蔵です。

本社は隣の成田市にあります

鍋店では例年酒造りを9月末から始め、10月からフル稼働で生産を行います。

生産量は千葉県一、関東でも有数の生産量を誇ります。

鍋店では精米されたコメの洗米からスタートします。

酒蔵に入ってまず目についたのが大きな機械。

洗米し、水につける(浸漬をする)ためのものです。

右上のグレーのタンクに洗米されたコメが入ってます

実際どうなっているか、特別に2階に上がり近くで見させてもらいました。

白いタンク横、真ん中の細いチューブからコメが吸い上げられながら洗われます

洗われたコメは、先ほど下から見たグレーのタンクに入っていき、水に漬けられます。

ここでポイント!

漬ける時間は米、季節、気温、水温によって変えているんです。

この後の工程で、酒の味に影響があるからだそうです。

水に漬けられ、水抜きされたタンクの中です

もっとも多く生産する際は何と7トン!常に4~5tのコメが一日で消費されます。

大量のコメが蒸し器に運ばれていきます

適度に蒸されたコメが出てきました。

大量に蒸すので湯気がたくさん立ちのぼっていました。

ちゃんと蒸されているか入念にチェック

実際に手に取った感触は、粘り気がありません。

食べてみると、外側は皮のような少し硬い膜が張っていて中身はモチモチしていて柔らかいという感じです。

私たちが普段食べなれているコメとは明らかに違います。

食用のコメよりも丸みを帯びいている形です

どうしてこのような違いが出るのか、杜氏(とうじ)さんに聞いてみました。

※杜氏とは日本酒を造る職人(監督者)のことです。

酒造りには「酒造好適米」というコメが使われています。

でんぷんを麹の酵素で糖に変え、酵母の働きでアルコールに変えるという工程で造られます。そのため、でんぷん質が多く含まれています。

また、大粒で精米の時に食用よりも表面を多く削ります。表面にある脂質やたんぱく質を落とすためです。

脂質やたんぱく質は、日本酒にとって雑味や苦味の原因になるからです。

このように食用のコメと特性が違う酒米にはブランドがあります。鍋店が主に使っているのが「酒こまち」という品種。

秋田県で生産されたコメです。

蒸されたコメで麹を造ります。

この工程は、「麹室(こうじむろ)」で行われます。

麹室は酒蔵の心臓部、最も大事な場所です

入ってみた時にまず感じたのは、暑さです。

室内は約30℃に保たれています。また湿度も高くなりすぎないように管理されています。

麹菌により麹の中にたくさんの酵素が造られます。

米粒を見てみると白い点々がありますが、それが麹菌です

ここでおよそ2日間培養させ、でんぷんを糖に変える酵素を造ります。

麹が出来た後は、酵母と水を加えて酒酛(さけもと)を造ります。

これは、酒の母「酒母(しゅぼ)」と呼ばれ、この工程が文字通り日本酒の"もと"になります。

目的とする香味の酵母の増殖を行います

この工程は酒母室で行います。麹室とは違い5℃程度に設定されています。

酵母の増殖時に熱を発するので、その際に温度が上がりすぎないようにするためです。

ここからは、いよいよ酒を「造る」作業になります。

この「造る」は「仕込む」と同じ意味で、杜氏は酒造りを「仕込み」と呼んでいます。

酒母室で2週間程度増殖させた酒母に麹・蒸米・水を加えます。

この工程は、酵母をさらに増やすことを目的に行います。

酒母室から運ばれてきた桶

一般的に日本酒は三段階の仕込み作業を行い、この第一段階は「添(そえ)」と呼びます。仕込みの第一段階で、ここで1日寝かせます。

酒母の入っている桶は日本酒の香りがしています

これを三段階に分けて仕込みます。

なぜ三段階なのかというと、複数回に分けて麹と蒸米を加えることによって、酒母の乳酸濃度を保ち、雑菌の繁殖を抑えるためです。また緩やかな環境変化で安定して糖化と発酵を促す目的もあります。

次の仕込みは「添」より約2倍程度の麹・蒸米・水を加えます。

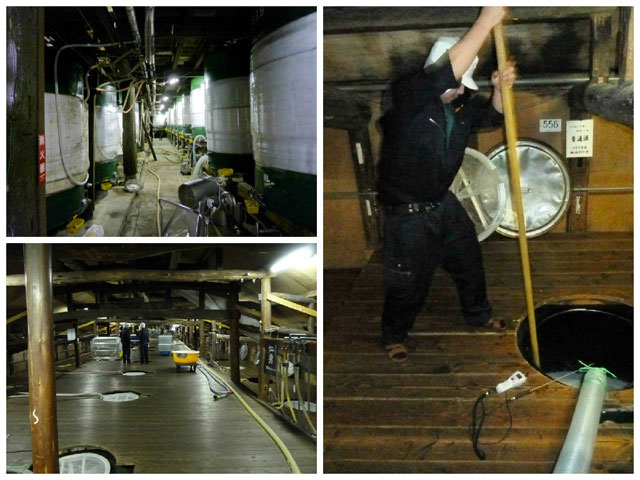

そのため大きなタンクに移します

各品種ごとの大きなタンクが並んでいて、一つ6000ℓ!

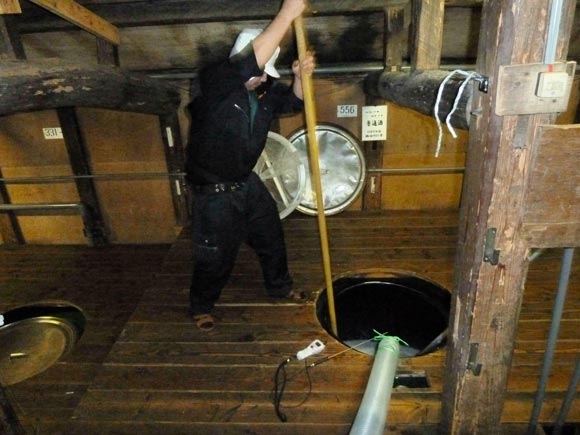

タンクの真上が下の写真、ここで作業を行います。。

タンクごとに穴が開いています

第二段階では糖化と発酵がまんべんなく全体的に行われているか注意深くチェックします。

タンクの温度を細かくチェック

仕込み棒でよく混ぜ糖化と発酵を安定させます。

蒸し米・水の量が増えるのでとても大変な作業

この仕込みを「仲(なか)」と呼んでいます。

第三段階では「仲」と同じ作業を行いますが、「留とめ仕込」ではまた仲の倍の量を仕込むので大変な作業になりますが、鍋店では手作業で行っていることに驚かされます。

留仕込後は約3~4週間、1日に2回もろみを撹拌して管理します。

仕込みが終わり3~4週間かけて熟成した「もろみ」ができ、「液体」と「酒粕」に分けます。

この「液体」が清酒になります。

清酒から酵母と雑味をろ過し、火落ち菌・品質劣化を防ぐために「火入れ」という加熱作業を行い「市販清酒」、つまり私たちが飲む日本酒になるんです。

今年出来た新酒が瓶詰め・梱包され発送されていました。

今は日本全国の酒が手に入る時代、あなたの街に届けられるかも??

発送作業もフル稼働です!

いかがでしたか?

今回酒造りを見学するまでここまで手間と時間がかかるとは想像もしていませんでした。

ただ、その丁寧な仕事のおかげで、鍋店が造る酒は海外でも評価されています。

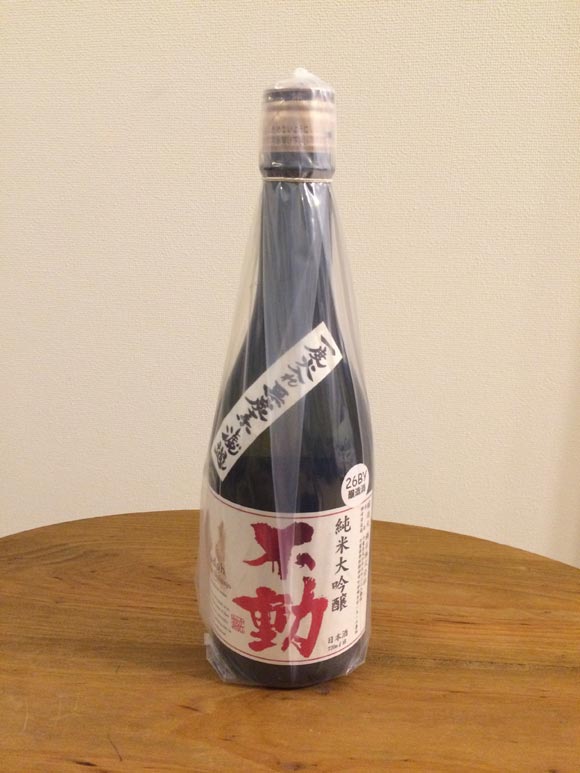

「インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)」の純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部で2015年度金賞を受賞しています。

こちらがIWC金賞受賞の「不動(1645円)」

お土産で買って帰りましたが、爽やかで柔らかい日本酒の香りがして、濃厚ですが口当たりが柔らかいとても美味しいお酒でした!

酒蔵見学は、事前に予約が必要となりますが、興味を持った方はぜひ足を運んでみてください。

酒蔵見学予約連絡先:0478-72-2001

※この記事は2015/11/13時点のものです

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!