ジップラインも!「三島スカイウォーク」の楽しみ方徹底紹介

三島(静岡県)

2024/08/22 更新

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!

静岡県東部に位置する、自然豊かな三島市。街のいたるところで富士山の伏流水が湧き出ていて、「水の郷百選」に選ばれる“水の都”としても知られています。

今回は、そんな三島を代表する由緒正しい神社「三嶋大社」をご紹介!境内の見どころや御朱印情報などを、詳しくお伝えしたいと思います。

まずは、三嶋大社への行き方をご紹介します。

高速道路を利用の場合は、伊豆縦貫道・三島塚原ICで降り、そこから国道1号線や県道22号線を通って10分ほどで到着します。

■駐車場情報

三嶋大社には、境内に普通車約55台がとめられる駐車場があります。こちらの駐車場はタイムズなので、タイムズクラブ会員の方は利用金額に応じてタイムズポイントがたまります。

1時間毎200円。御祈祷申し込みの場合は2時間まで無料です

混雑時は満車になる他、年末年始・例祭期間は駐車場が閉鎖になるため、周辺のコインパーキングの場所を事前に確認しておくとスムーズです。

また周辺には、事前予約ができる駐車場も。満車が不安な方は、ぜひ利用してみてください。

伊豆箱根鉄道・三島田町駅(徒歩約7分)やJR三島駅(徒歩約15分)が徒歩圏内となっています。また三島駅からは、路線バスも運行しています。

実は創建時期は不明。しかしながら、昔から三島の地に鎮座していて、奈良・平安時代の文献にも三嶋大社にまつわる記録が残っています。

正面の大鳥居

のちに伊豆に流された源頼朝が信仰し、源氏再興を祈願。それが成就したことで、三嶋大社は伊豆国で最も格式の高い神社“伊豆国一宮”として広く知られるようになりました。

ちなみに「三島」という地名は、三嶋大社の社名・神名に由来しているそうです。

三嶋大社のご祭神は、大山祇命(おおやまつみのみこと)・積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)。

三嶋大社では、こちらの御二柱を総じて「三嶋大明神」と称しています。

大山祇命は山森農産の神様、事代主神は福徳の神様で「恵比須様」の呼び名で親しまれています。家門繁栄・商売繁盛・厄除けなどに、ご利益があるとされています。

また源頼朝が大願成就したことから、必勝祈願や合格祈願で訪れる方も多いそうです。

三嶋大社は、約15,000坪の境内を持つ広い神社です。周りは豊かな森に囲まれ、自然を感じながら参拝することができます。

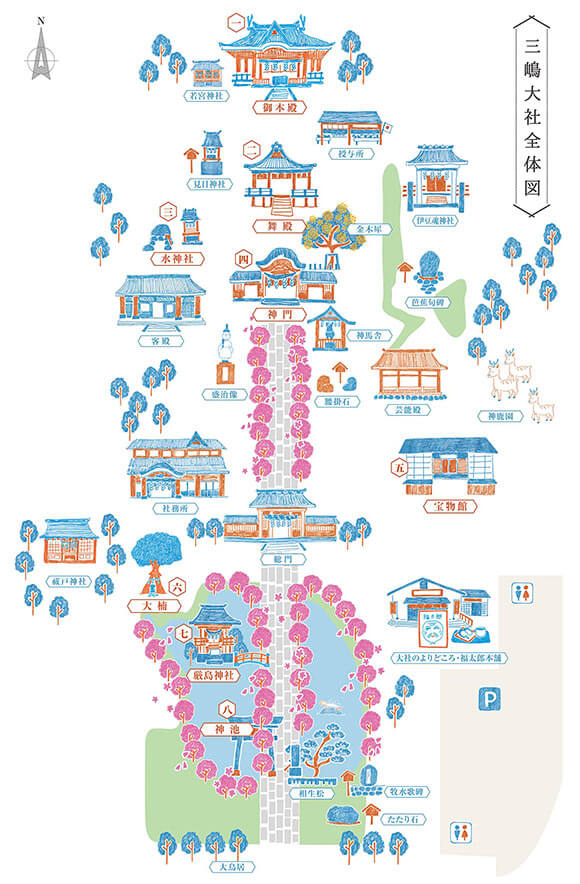

境内のマップ。拡大版はこちらから

境内にはたくさんの見どころがありますが、今回はその中から厳選してご紹介しましょう。

大鳥居をくぐると、石橋の両側に大きな池「神池」が見えてきます。

石橋の右側・左側にも広く池が続いています

周囲の自然を映したような深い緑色が、なんとも趣深いですよね。

『吾妻鏡』には、こちらの池で源頼朝が放生会をおこなったとの記述も。今でも鯉・亀が生息する他、鳩もよく訪れていて、参拝者の心を和ませてくれます。

大社のよりどころ(売店)では、鯉・鳩のエサも販売しています

池の真ん中には、北条政子が勧請したと伝えられる「厳島神社」があり、家門繁栄・商売繁昌・安産・裁縫などの守護神として信仰されています。

朱塗りの欄干や社殿が緑色に良く映えます

静かな池で優雅に泳ぐ鯉や亀を眺めていると、なんだか穏やかな気持ちになります。お時間がある方は、ゆっくり散策を楽しんでみてはいかがでしょうか?

参道を進むと見えてくるのが、「総門」。日本の神社建築で初めて台湾檜が使用されていて、昭和を代表する神社建築の1つに数えられています。

三島市の指定文化財にもなっています

目を引くのは、門上部に飾られた大きなしめ縄。長さ約6.4m・太さ約2m、重さはなんと約400kgもあります。

厳かな雰囲気に、思わず身が引き締まります

ちなみにこちらのしめ縄は、機械ではなく手作業で作られたもの。毎年12月には、三島の職人さんが集まり、お正月に向けたしめ縄作りをおこなうのが恒例行事となっています。

三嶋大社の「本殿」は、本殿・幣殿・拝殿の3つの建物が連なる複合社殿になっています。総欅素木造りで、国の重要文化財にも指定されています。

本殿は高さ約23mと非常に大きく、出雲大社と並んで日本最大級です

特徴は、本を開いて伏せたような形の「切妻屋根」。均整のとれた形に、銅板葺きによる青緑色…実に味わい深いですよね。

精巧な細工も施されています

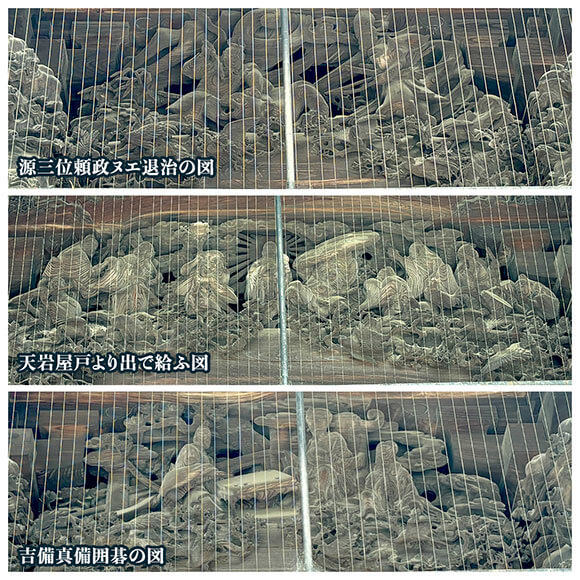

拝殿の上部にもご注目。

3種類の彫刻があり、向かって左側には「勇気」を表す源三位頼政によるヌエ退治の図、真ん中には「平和」を表す天照大御神が天岩屋戸より出てくる図、右側には「知恵」を表す吉備真備が囲碁をしている図となっています。

伊豆の名工・小沢半兵衛親子らが手掛けた傑作です

荘厳で美しく、細かい部分まで見事に造りこまれた本殿。時間を忘れて眺めていられます。

三島は富士山の湧水群域として有名ですが、三嶋大社の境内でも湧水が流れている場所があります。それがこちらの「水神社」です。

心地良い水の音に癒されます

水神社では、湧き出るお水を“ご神水”としていただく「お水取り」が可能。無料でいただけますので、希望される方はボトルを持参しましょう。

神社の方によると、「煮沸してから飲んでください」とのこと

神門近くにある「神馬舎」には、黒漆塗の木馬が安置されています。神馬は毎朝神様を乗せて箱根山に登るという伝説が伝えられていて、今でもこちらの神馬に子どもの成長と健脚を祈る風習があるのだそう。

凛々しい表情で、とても俊敏そうです

〜源頼朝ゆかりのスポット〜

源頼朝と縁の深い三嶋大社には、旗揚げしたことを記した「源頼朝旗挙げの碑」や、源頼朝や北条政子が腰をかけたと言われる「腰掛け石」など、源頼朝ゆかりのスポットが点在しています。

境内を巡って探してみてくださいね。

腰掛け石には実際に座ることもできます(写真上)

境内には、三嶋大社の歴史と所蔵する宝物・文化財を展示している「宝物館」があります。

1階はミュージアムショップ、2階は展示室になっています

北条政子が奉納したとされる国宝「梅蒔絵手箱」の模造品や、重要文化財「脇指 銘

相模国住秋義」など、貴重な品々がずらり。

年に数回展示替えがおこなわれますので、何度訪れても楽しめますよ。

※館内は撮影禁止です

自然あふれる三嶋大社の境内には、見ているだけでもパワーをもらえる木々や花、動物などがあります。

境内にあるたくさんの巨木の中でも、最も大きいのが御神木の「大楠」です。

かつて三島には、「三島七木(みしまななぼく)」と呼ばれる名所旧跡の有名な木がありました。今ではこちらのクスノキが、その現存する唯一の木になっています。

その大きさと神秘的な雰囲気に圧倒されます

参道から少し外れた場所にありますが、ぜひ立ち寄って手を合わせてみてくださいね。

鳥居をくぐる前にある、大きな石は「たたり石」。

「たたり」というとなんだか怖いイメージがありますが、この石には興味深い逸話があります。

約2,900年前の富士山の噴火によって運ばれた石なのだそう

本来「絡垜(たたり)」とは、糸のもつれを防ぐ道具のことで、整理を意味する言葉。その昔、往来する人の流れを整理するために、旧東海道と下田街道の真ん中にたたり石が置かれていました。

のちに人の往来が多くなったため、この石を取り除こうとすると、その度に災いがあったと言われ、「祟り」に置き換えたのだと考えられています。なお、今では交通安全の霊石として信仰されているそうです。

境内の一角には、なんと鹿がたくさんいる場所があります。こちらは「神鹿園」と呼ばれていて、かつて奈良の春日大社から“神様の使い”として譲り受けた鹿たちが大切に育てられています。

毎年3月には譲受を記念する祭事もおこなわれます

大社のよりどころ(売店)で販売しているせんべいを、鹿たちにあげることもできます。(10枚200円)

せんべいを差し出すと、たちまち鹿が集まり人気者に!神聖ながらも愛らしい鹿たちに癒されてみてくださいね。

お子さま連れにもおすすめです

境内の奥側、神門近くに佇むのは、推定樹齢1,200年の金木犀。国の天然記念物にも指定されています。

地面まで枝が垂れるほどの大きさです

毎年9月上旬と下旬の2回満開を迎え、薄黄色の可憐な花と甘い香りで楽しませてくれます。「その香りが8km先まで届いた」という不思議な言い伝えもあるそう。

満開時の様子

毎年日程は不定ですが、金木犀の満開に合わせて「木犀の夕」も斎行。雅楽・箏楽などが奉奏されますので、時期を合わせて訪れてみてはいかがでしょうか。

御朱印は、こちらの客殿で受け付けています。(受付時間は8:30~16:30)

客殿。境内の少し奥の方にあります

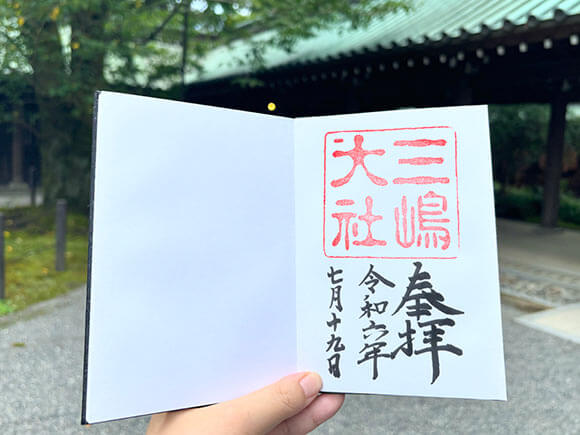

御朱印は通年で1種類のみ。直書きか書置きを選ぶことができ、どちらも初穂料は500円です。

今回は御朱印帳を持参していたので、直書きをお願いしました

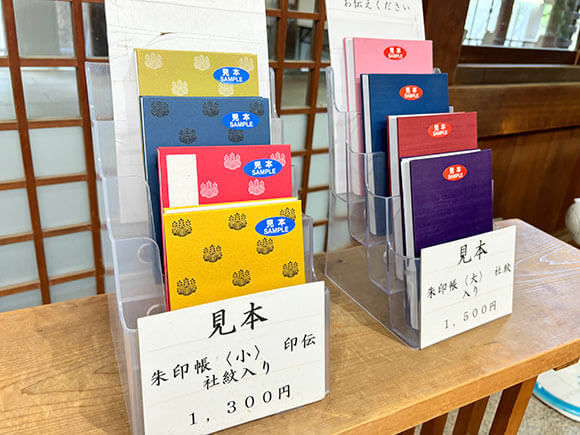

客殿では社紋の入ったオリジナル御朱印帳も販売していますので、まだお持ちでない方は購入してみてはいかがでしょうか?

写真左が小サイズ(1,300円)、右が大サイズ(1,500円)です

境内奥にある授与所では、神札・御守・縁起物・おみくじを授与しています。

縁結び・安産・厄除けなど、さまざまなご利益のお守りがあります。根付けタイプやキーホルダタイプなど、デザインも異なるので、お好みのものを探してみてくださいね。

私が気になったのは、写真左下の「福鈴守」(房付き500円、房なし300円)

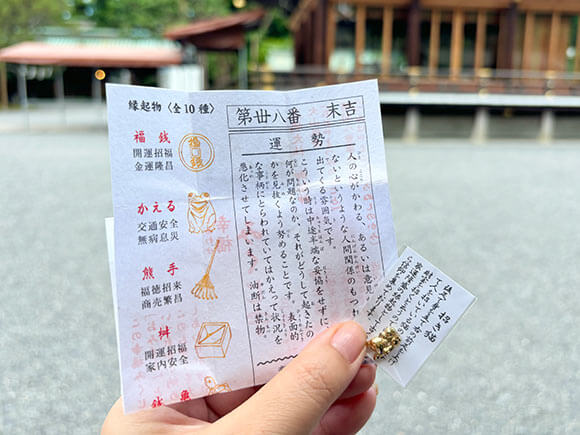

三嶋大社のおみくじは「幸福おみくじ」のみで、初穂料は200円です。10種類の縁起物のお守りのうち1つが、おみくじの中に入っていて、身に付けると幸せが訪れるそうです。

私の運勢は末吉。お守りは商売繁盛にご利益がある「招き猫」でした

参拝のあとにぜひ立ち寄っていただきたいのが、神池近くにある売店「大社のよりどころ」。

店内では三嶋大社のオリジナルグッズや、社名が入ったお菓子など、お土産にぴったりな商品を多数販売しています。

鯉・鹿・鳩のエサもこちらで購入できます

お隣には茶屋「福太郎本舗」を併設していて、店内でドリンクや甘味をいただきながら、ひと休みすることもできます。

畳のベンチが素敵な、ほっと安らぐ和の雰囲気です

お店の名物にもなっているのが、草餅をこし餡でくるんだ「福太郎餅」。この形は三嶋大社の祭事「田祭」に登場する「福太郎」を模したもので、餡は烏帽子をイメージしているのだそうです。

噛むほどによもぎのさわやかな香りが広がり、程良い甘さの餡子とよく合い美味しかったです!

あたたかいお茶がセットになった、福太郎餅2個(250円)。箱詰めタイプも(12個入り1,100円)

なお、夏季限定(例年6月最終の土日〜9月末頃まで)で福太郎餅をトッピングしたかき氷も販売しています。夏に訪れる方は、こちらもチェックしてみてくださいね。

冷たい甘味で涼をとりながら、縁起物をいただくのもまた一興です

四季折々で楽しめる三嶋大社ですが、季節ごとにどんな見どころがあるかをご紹介します。

三嶋大社は境内に15種約200本の桜があり、桜の名所としても有名です。例年2月頃から河津桜が咲き始め、3月末頃にソメイヨシノなどが見頃を迎えます。

神池に映し出される桜も風情があります

この時期には夜間(18〜21時)に桜のライトアップも実施され、幻想的な夜桜が楽しめますよ。

屋台や出店も軒を連ね、賑やかな雰囲気に!

最新の開花情報・ライトアップ情報は、公式ホームページで確認できますので、チェックしてみてくださいね。

三島を代表する夏の風物詩ともなっているのが、毎年8月に3日間開催される「三嶋大祭り」。三嶋大社を中心に、市内各所でシャギリ(祭囃子)・山車・流鏑馬・手筒花火などのイベントがおこなわれます。

3日間で約50万人が訪れるんだそう

源頼朝が旗挙げした様子を再現するパレード「頼朝公旗挙げ行列」は、とくに必見!毎年源頼朝役として有名人をゲストに招き、約100人もの大行列が街を練り歩きますよ。

先ほどご紹介した通り、金木犀は例年9月頃に見頃を迎えますが、11月中旬頃からは境内の大イチョウも黄金色に色付き、紅葉を楽しむことができます。

イチョウは総門や芸能殿の近くにあります

例年2月下旬頃には境内の梅が満開になり、梅の甘い香りを楽しみながら参拝ができます。中には1本の木に紅・白・絞り・淡紅の4色の花が咲くという、不思議な梅の木もあるので、注目してみてくださいね。

宝物館の隣にあります

ここでは、三嶋大社へ行く前に知っておきたい情報をご紹介します。

三嶋大社の開門時間はなく、24時間参拝できます。

御朱印や授与所は8:30~16:30(平日)、8:30~17:00(土日祝日)となっています。

宝物館や大社のよりどころ(売店)などは、営業時間が異なるためご注意ください。

一年を通してたくさんの参拝者で賑わう三嶋大社ですが、初詣や七五三の時期(11月頃)はとくに混雑します。

JR三島駅周辺に、ビジネルホテルやリゾートホテルなどが集まっています。三嶋大祭り期間中は予約が埋まりやすいため、早めにチェックしておくのがおすすめです。

三嶋大社の境内には、犬などペットを連れて入ることができません。

以上、三嶋大社の境内の見どころなどをご紹介しましたが、いかがでしたか?

周辺には三島名物・うなぎを堪能できるお店や、富士山を望む観光スポットなどがあるので、合わせて巡ってみるのもおすすめですよ。

※この記事は更新日時点の情報です

※表示価格は更新日時点の税込価格です

※金額・商品・サービス・展示内容等の最新情報は各公式ホームページ等をご確認ください

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!