庭園やアートが美しい!京都のおすすめ禅寺5選

京都(京都府)

2024/10/24 更新

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!

前回は5つのお寺をご紹介しましたが、まだまだご紹介したいお寺があります!ということで、今回はさらにおすすめのお寺を3つご紹介します!

いつでも見られる通常拝観のほか、期間限定で見られる特別拝観の見どころの一例も合わせてお伝えします。

※特別拝観の時期や公開場所は、年度によって異なります。最新の情報は各公式ホームページなどでご確認ください

妙心寺は、日本の約3,500寺を占める妙心寺派の大本山です。

妙心寺の特徴は、その塔頭の多さ!京都市内では御所に次ぐほどの広大な敷地に、46の塔頭寺院があり「日本最大の禅寺」とも呼ばれています。

境内の広さはなんと…東京ドーム約7個分!

まずご紹介したいのが、法堂です。

こちらの天井には狩野探幽が8年がかりで描いたとされる重要文化財『雲龍図』があります。

「八方睨みの龍」とも呼ばれ、見る位置や角度によって龍の動きや表情が変化すると言われています。雲龍図を描くお寺はほかにもありますが、妙心寺の雲龍図はスケールが違います!

法堂内にある国宝「梵鐘」 も見逃せないポイント。堂内では、その鐘の音が録音されたものを聞くことができますよ!

こちらが法堂です

続いて、南総門の傍にある塔頭「退蔵院」をご紹介。

退蔵院でおすすめしたいのが、池泉式回遊式庭園「余香苑(よこうえん)」です。

白砂でつくられた「陽の庭」、黒砂でつくられた「陰の庭」に分かれていて、それぞれ異なる表情を楽しむことができます。

こちらは「陽の庭」。真ん中に大きな枝垂れ桜があり、春には多くの方でにぎわいます

元信の庭は、室町時代の絵師であった狩野元信が自ら描いた庭の絵を、実際の庭園として表現してつくられたもの。

やぶ椿や松や竹などの常緑樹が植えられていて、一年を通して自然の美しさを楽しむことができるのが特徴です。

丸いフォルムの緑が見ていて楽しい気持ちになります

そのほか退蔵院では、国宝「瓢鮎図(ひょうねんず)」の模写を見ることも。見逃せない塔頭です!

ここからは、期間限定で公開されている建物も少しだけご紹介します。

まずは、少し変わったこちらの「浴室」!明智光秀を供養するために建てられたもので、現代のお風呂とは違い、かまどを使った現代でいうサウナのようなつくりになっています。

国の重要文化財にも指定されている貴重な「浴室」です

次にご紹介するのは、圧倒的な存在感を放つ「三門」。外からであればいつでも見られますが、特別拝観の際には門の上に登ることも。

階段を登った先には、広い境内を見渡せる素晴らしい景色が広がっています。楼上に鎮座する観世音菩薩と十六羅漢、鮮やかな内部の装飾も素晴らしいので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね!

門内は撮影不可です

今回ご紹介したもの以外にも、1日では見切れないほど見どころがたくさん。一度訪れてみてはいかがでしょうか?

※一部、期間限定公開の塔頭があります

大徳寺は、臨済宗大徳寺派の大本山。応仁の乱で焼失後、『一休さん』のモデルとなった一休宗純によって復興されたお寺です。

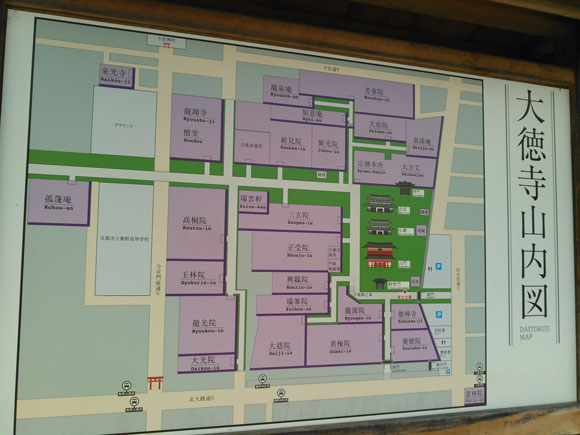

大徳寺の敷地は京都でも有数の規模で、境内には仏殿や法堂、そして20の塔頭が立ち並んでいます!

その多くの塔頭は、豊臣秀吉をはじめとする大名たちの寄付を受けて建てられたもの。大徳寺は、戦国大名たちにゆかりのあるお寺でもあるんです。

それぞれに貴重な庭園、美術品などがある見どころいっぱいのお寺

境内に入り、まず見えてくるのが「山門」。大徳寺最古の建造物で、国の重要文化財にも指定されています。実はこの山門、茶人として有名な千利休ととても深い関係がある門です。

この門の二階部分を増築した利休は、その際に自分の木像を造り門の上に祀りました。当時利休が仕えていた秀吉は、それに激怒。

「山門の上に木像を置くということは、頭を踏みつける行為と同じである」とし、利休が切腹を命じられたきっかけとなったと言われる門なのです。この門の美しさからは想像できない話です…。

朱と緑のコントラストに目を奪われます

大徳寺の数ある塔頭の中でご紹介したいのが、「高桐院」です。その参道には竹林と生した苔、そして青モミジのそれぞれの緑色が輝く情景が広がっています。

ちょうどこの日は天気が良かったので、緑色がより鮮やかに感じられました。入口まで続く石畳、立ち並ぶ石灯篭も風格があり、なんとも心落ち着く空間です。

秋には美しい紅葉が広がります

境内にある細川忠興・ガラシャ夫妻の墓である「春日灯篭」にも、千利休のある逸話が。この灯籠、なぜか一部が欠けています。

秀吉がこの灯籠の素晴らしさに魅了され所望したところ、利休がそれを断るためにわざと壊したのだそうです。ひとつひとつにストーリーが隠されているのも、戦国大名ゆかりのお寺ならでは、ですね。

たしかに美しい灯籠です

※「高桐院」は、2020年4月より拝観を休止しています

塔頭が多くあるなか、通常拝観ができるのは実は4つだけ。そのほとんどが普段は見ることのできない貴重なお寺なのです。

なかでも私がイチオシなのが、大徳寺の塔頭のなかでも最も規模が大きい「玉林院」。入口を進むと、屋根の曲線が何とも美しい立派な門が登場しました。

ずっと立ち止まってしまいそうです

こちらを抜けると、シンプルでありながら趣深い庭園が広がっています。

なお、特別拝観の内容によっては『山水図』など狩野一門の貴重な襖絵を鑑賞することができます。タイミングが合えば、庭園と合わせてご覧くださいね!

大きな松は存在感があります

玉林院には「南明庵」という建物があり、中には「蓑庵」「霞床席」の2カ所の茶室が設けられています。この南明庵の建築の美しさも、ご注目いただきたいポイントなんです!

中から心地よい木魚の音色が響いていました

こけら葺と瓦葺が印象的な屋根。そのうしろには先程ご紹介した高桐院の美しい竹林があり、建物の魅力を引き立てています。

足元を見ると「楽焼」でつくられた素焼きの瓦が敷き詰められています。一枚一枚微妙に異なる色合いがなんとも味わい深い!

残念ながら建物のなかは撮影禁止でしたが…混ぜ込まれた「すさ」が輝く蓑庵の土塗りの壁、霞床席の床の間の違い棚などは必見です。

隅々までよく見てみてください!

大徳寺納豆とは、ネバネバの納豆とは少し違っていて、コーヒー豆のように黒く、独特の香りや塩味がする調味料のような食材。一休宗純が、大徳寺に伝えたと言われています。

紹興酒にも似た芳醇な香りと、昔ながらの梅干のような塩気を感じられます

大徳寺の隣にあるお店「大徳寺一久」では、大徳寺納豆を使った精進料理をいただくことができます。お土産用の大徳寺納豆も販売されています。

自宅用にも贈答用にもおすすめ!

ご飯のおかず、お酒のおつまみやお茶漬けにしていただくと、大徳寺納豆の持つ味噌のようなコクと塩味が広がり美味しいそうです!いろいろなレシピもあるそうなので、試してみようと思います。

大雲山龍安寺は、足利将軍の管領職にあった細川勝元が創建したお寺です。応仁の乱や火災によって焼失したものの、再興や移築がなされて現在のかたちで残っています。

拝観所要時間は約30~40分です

創建1450年という長い歴史がある龍安寺には、見どころがいっぱい!石庭及び境内全域が「古都京都の文化財」として世界遺産にも登録されているんです。順を追って、ご紹介していきたいと思います!

境内に入り山門をくぐると、まず大きな池が目に飛び込んできます。

睡蓮やあやめなどが植えられており、とてもキレイです

“鏡容地”と呼ばれるこの池は回遊式庭園になっており、見る場所によってさまざまな景色が楽しめます。池のまわりには年間を通じて四季それぞれの草花が植えられているので、どの季節に来ても良いですね!

亀が甲羅を乾かしていました

続いてご紹介したいのが、参道を通り方丈に向かう途中にあるこちらの階段です。

こちらの階段の両脇には、「龍安寺垣」という龍安寺独特の竹垣があります。竹を斜めに組んだ菱形の透かしが、何とも言えない美しさを醸し出しています!こちらを上る際は、ぜひチェックしてみてください。

階段の両脇に注目です

龍安寺最大の見どころは、なんと言っても方丈にある枯山水の庭園。この石庭には、大きな4つの謎が残されているそうです。

白砂に大小15個の石を配置したシンプルな造り

石庭のミニチュアも置かれています

~4つの謎とは~

①刻印の謎。塀ぎわの細長い石には「小太郎・二郎」と刻まれている(作者かどうかは謎のまま)②作庭の謎。大小15個の石が何を表しているかなど作者の意図が不明③遠近の謎。遠近法を用いた高度な設計がなされている④土堀の謎。石庭を環境変化などから守るために堅牢な作りになっている

それぞれ諸説あり、詳細や本当のところはわかっていません。石庭を眺めながら、悠久の謎に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか?

方丈の東庭の横には、「侘助椿」が植えられています。

遥か昔からある木とは思えないほどしっかりしています

こちらの侘助椿は、日本最古のものと言われています。残念ながら私が見に行ったときは花が咲いていませんでしたが、あの豊臣秀吉も絶賛したんだとか!見頃は2月下旬~3月上旬だそうです。

方丈の北東には、通常非公開となっている「茶室蔵六庵」があります。

茶室の入口

茶室は四畳一間で、中板が設けられています。江戸時代初期の茶人である不遠庵僖首座により作られたそう。

厳かな雰囲気。中から見える庭も美しいです

茶室の裏側の棚も見ることができます。棚に灯火を置いて、小窓の掛障子から茶室内を照らすような仕組みになっていました。

裏側はこうなっていたんですね…!

直接照らさないところに“和”の美学が感じられますね。

茶室の露地には、銭形をしたつくばい(手水鉢)があります。茶室などに入る前に、手や口を清めるための手水を張っておく石です。

徳川光圀(水戸黄門としておなじみですね)の寄進とされています

中央の水穴を口の字に見立てると、「吾れ、唯だ、足ることを知る」(字句の通り、満ち足りていることを知り不足感を持たないこと)と読むことができます。

「もっともっと」と欲張ったり、むさぼったりしないのが大事ということですね。これは、釈迦が説いた仏教の神髄であり、茶道の精神にも通ずるものだそう。私も、この精神を見習っていきたいと思います!

前回ご紹介できなかった、京都のおすすめの禅寺と見どころをご紹介しました。

中には特別拝観など期間限定公開の場所もあります。普段なかなか見られない貴重な史跡ばかりですので、公開時期をご確認の上、訪れてみてくださいね!

※この記事は更新日時点の情報です

※表示価格は更新日時点の税込価格です

※金額・商品・サービス・展示内容等の最新情報は各公式ホームページ等をご確認ください

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!