アイスの試食も!工場見学グリコピアCHIBAは子連れにもおすすめ!

野田(千葉県)

公開日:2016/11/24 更新日:2025/07/03

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!

前回は野田のガチすぎる公園「清水公園」の調査報告をお届けした。

実は、野田はいろいろな企業の工場が立ち並ぶエリアで、なかには無料で工場の中を見学できるものもある。最近では、「工場見学バスツアー」なるものもあり、工場を“ハシゴ”する人たちまでいるそうだ。

今回はそんな話題の工場見学に潜入した。普段は撮影禁止の見学ルートも、特別に撮影をさせていただいている。ぜひさいごまでご覧いただきたい。

まず紹介するのは「キッコーマンもの知りしょうゆ館」。千葉県民にとっては周知の事実だが、野田は関東を代表する醤油の産地で、その主軸となるのがキッコーマンの野田工場だ。

その野田工場に併設されている「キッコーマンもの知りしょうゆ館」では、醤油を製造している様子を見学できる。

駐車場にクルマをとめ外に出ると、ほのかに感じる醤油の香り。そしてお馴染みの六角形のロゴマークが目に飛び込んで来る。はやる気持ちを抑えつつ、潜入した。

東武アーバンパークライン野田市駅より徒歩約3分の場所に工場はある

受付を済ませ、まず案内されるのが映像ホール。こちらでは醤油の歴史やつくり方などがわかりやすくまとめられた約15分のビデオを見る。

見学する前に“予習”をしていくことでより知識が深まりそうだ

※写真は公開日時点のものです

さてビデオを見終えたら、いよいよ見学コースへ。ガイドさんの解説を聞きながら、展示を見て進んでいく。

イラストや図を多く使った展示パネルは非常にわかりやすい

途中、貴重な実際の製造風景を見ることもできる。こちらで見学できるのは「円型製麹(せいきく)装置」というしょうゆ麹をほとんど自動でつくっているマシン。

円盤状に麹のもとが入れられ、温度と湿度が管理された機械の中で3日間かけて、しょうゆ麹がつくられる。

マシンの大きさを目の当たりにしよう

また“見る”だけではなく“嗅ぐ”体験ができるのも、こちらの工場見学の魅力。

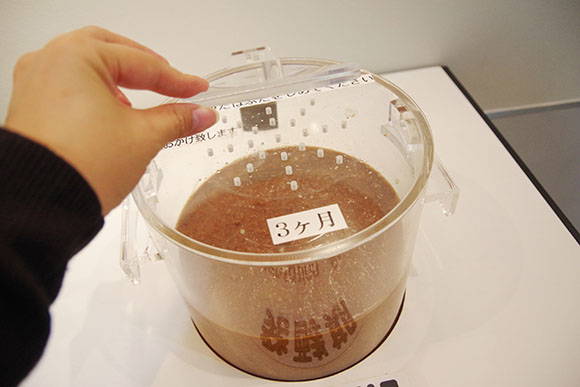

たとえばこちらは、しょうゆ麹に食塩水を混ぜた「もろみ」を発酵・熟成したもの。発酵・熟成期間によって、色や香りにどのような違いが出てくるのかを体験できる。

色にはかなりの違いが見られるが…

「発酵期」の容器のフタを開けた瞬間…味噌にも似た芳醇な香りが広がる!ほかにも初期・熟成期の容器もあるので、ぜひすべてを嗅ぎ比べてみてほしい。

時間をかけるにつれ、香りに深みが増すようだ

ここまで醤油のことを学びつくしたら、実際に食べてみないと気が収まらない。…いや食べることも見学だ!そこで訪れたのが館内にある「まめカフェ」。

入口で食券を購入しよう

私のおすすめメニューが、「せんべい焼き体験(3枚)」。その名の通り、醤油せんべいを焼くことができるのだ。自分好みの加減で味付け・焼けるというのはなんともうれしい。

醤油をぬって焼き上げたせんべいは、程よく焦げ目が付いて香ばしく、米の旨みを引き立ててくれる。やはりせんべいには醤油が合うことを改めて実感する究極の一品だ。

※2025年7月現在、せんべい焼き体験は終了しています

お子様でも体験可能だ

お腹に余裕があればぜひ試していただきたいのが、「しょうゆソフトクリーム(300円)」。

バニラの甘い味の中にほのかに感じる醤油の塩気…塩キャラメルにも似た、驚きの味わいをお試しあれ!

このほかにハーフサイズ(200円)もある

館外の見学コースもある。それがこの「御用蔵」。なんとここは宮内庁に納める醤油をつくっている専用醸造所だ。

もともと江戸川沿いにあった建物を野田工場の敷地内に移築したもの。格調高い雰囲気だ

御用蔵の醤油は、木桶の中で、自然の温度変化で発酵・熟成しているのが最大の特徴。

朱色に塗られた建物と、整然と並ぶ木桶は、どこか神聖な雰囲気を醸し出している。

「もろみ」を発酵・熟成させている様子。朱塗りは「邪気をよせ付けない」という意味があるそうだ

ちなみに御用蔵で製造された貴重な醤油は、私たち一般市民も入手可能。通販のほか、この「キッコーマンもの知りしょうゆ館」の売店でも販売されている。

御用蔵を見学したら、思わず自然に手に取ってしまうこと受け合いだ。

キッコーマンの商品がずらりと並んでいる。なかにはスーパーではお目にかかれない商品も

御用蔵醤油。まさにプレミアムな醤油だ!

この醤油以外にも、「亀甲萬本舗 御用蔵生」も数量限定で販売されている。ぜひチェックしてほしい。

「キッコーマンもの知りしょうゆ館」は、“見て”“嗅いで”“食べて”醤油を学べる場所だった!(所要時間:ビデオ視聴・見学で約60分 ※まめカフェ、御用蔵含まず)

見学には事前に予約が必要なので、公式ホームページで詳細を確認の上、足を運んでいただきたい。

次に紹介するのが、「雪印メグミルク 野田工場」。国内最大級の大規模自動化工場だ。

駐車場にクルマをとめ、改めて建物を見てみるとその大きさに驚く。これは見ごたえのある工場見学ができそうだ…!マシン好きの私は心躍らせながら潜入した。

※「雪印メグミルク 野田工場」は2024年5月にリニューアルし、一部見学コースや内容が変更になっています

東武アーバンパークラインの梅郷駅から徒歩20分、クルマで5分ほどの場所にある

野田工場では、牛乳をはじめヨーグルトやジュース、コーヒーまで…数多くの製品が製造されている。

これだけの製品の製造風景が見られるというのは、なかなかない!

受付を済ませ、まず案内されたのはセミナールーム。ここで心あたたまるおもてなしが受けられる。

渡されたのは、ウェルカムドリンク!なんと野田工場でつくられた牛乳を飲むことができる。見学する前に飲める、というのはなんともうれしい!

この場所で飲むからだろうか、濃厚な味わいだ…!

そのまま雪印メグミルクの歴史や製品ができるまでなどがわかりやすくまとめられたビデオを視聴し、ガイドさんから概要の説明を聞く。

野田工場でつくられている製品の説明から、「乳飲料とはなにか?」など目からウロコな豆知識まで興味深いお話を聞くことができた。

パッケージに使用されている赤色は光を通しにくいのだそうだ

いよいよ、見学コースへ。野田工場は「地域にひらかれた工場」として、ほとんどの製造ラインを見学できるのが特徴。なんとコントロールルームまで見学コースの中に入っている。

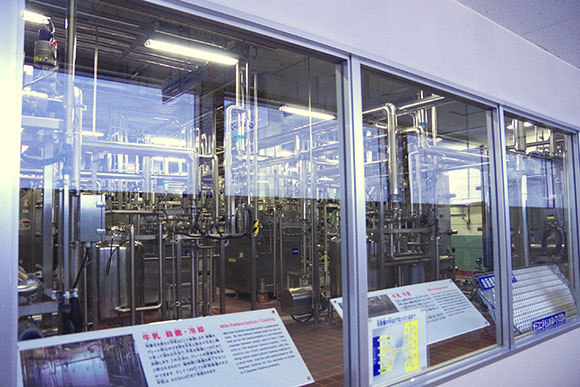

こちらは牛乳の脂肪を細かくする「均質」をおこない、殺菌・冷却するマシン。この幾重にも連なるパイプなどを通って、なんと牛乳は130℃で2秒間殺菌され、すぐに冷却される。

冬でも暑そうだ…

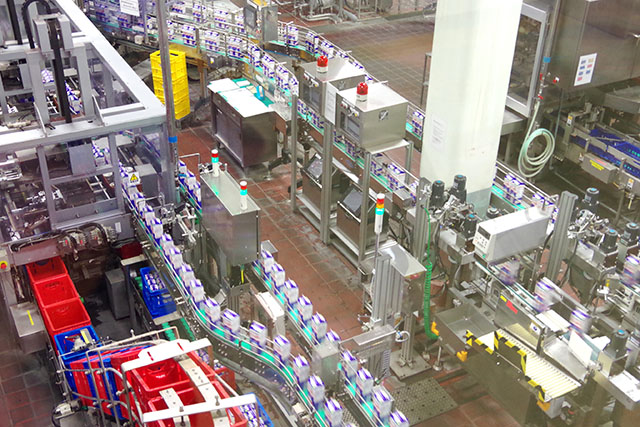

工場と言えばやはり見どころとなるのが、製造ライン。

見学通路は一面ガラス張り。なかではたくさんの巨大なマシンが稼働していて、牛乳やジュースを次々に製造する様子を見ることができる。

人の間をかき分けて見学する、なんてことも無さそうだ

雪印メグミルクの製造ラインで驚きなのが、牛乳パックに牛乳が充填される瞬間までほとんど、空気に触れることがないということ。つまり安心安全というわけだ。

牛乳パックが流れていく様子はいくら見ていても飽きない

少し移動すると、どこからか漂う甘いフルーツの香り。こちらはフルーツヨーグルトの製造ライン。

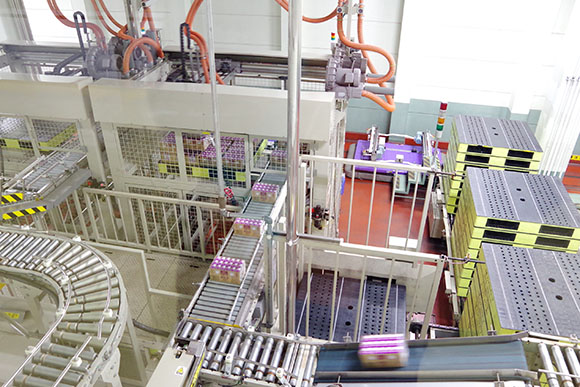

ヨーグルトの容器はロール状のシートになっていて、容器成型後に中身を詰めて箱詰めするという流れでヨーグルトが次々と出来上がっていく。

4個パックにするまで、一連の流れとなっている

箱詰めされた製品は、そのまま冷蔵庫へ流れるように商品が運ばれていく。

このあたりで気が付くのは、スタッフの数が少ないということ。その理由は野田工場が「自動化工場」…そう、ほとんどが機械化されているため、なんとマシンの洗浄までボタンひとつで可能なのだそうだ。

まるで未来にタイムスリップしたような光景だ

工場の製造ラインだけでなく、コース内には展示コーナーも。千葉県が酪農発祥の地であったこと、徳川吉宗が外国からはじめて牛を輸入したことなど…ここでも目からウロコな情報が満載。

展示物以上の情報が得られる

ちなみに、ここで聞くことができたガイドさんによる酪農ウラ話もかなり面白かった!

たとえば、お乳を出すホルスタインはもちろん雌。「では雄が産まれたらどうするのか?」「なぜホルスタインはお乳を出し続けることができるのか?」そんな素朴な疑問にも丁寧に解説してくれる。

このホルスタインは、なんと実物大…かなり大きい

見学コースの途中には、昔ながらの牛乳の輸送缶の展示も。当時はこの輸送缶で酪農家から工場まで運んでいたそうだ。

輸送缶には30Lの牛乳が入る

見学のさいごには、こんなお土産もいただくことができる。大人には牛乳パック用のクリップが、子どもには牛乳型の消しゴムがジュースとセットになっている。

どちらも非売品。ここでしか手に入らないレアグッズだ。

これは手に入れたい!

見ているだけでも楽しい製造ラインに加え、ガイドさんの解説によって楽しさ倍増!大満足の充実した工場見学だった。(所要時間:ビデオ視聴・見学で約80分)

工場見学は完全予約制。公式ホームページで詳細を確認の上、申込をして足を運んでいただきたい。

私自身工場見学は小学生の校外学習以来だったが、久しぶりに訪れてみると、子どもだけではなく大人でもかなり楽しめる内容になっていた。

かくして、工場見学の調査はこれにて終了。

「醤油」「乳製品」どちらも生活に密着した製品だ。それだけにその製造過程を知ると驚きも大きい。

まさに「百聞は一見にしかず」、実際に自分の目で見ることによって、知識を深めることができる工場見学。ぜひ大人も子どもも一度足を運んでみてほしい。

※この記事は更新日時点の情報です

※表示価格は更新日時点の税込価格です

※金額・商品・サービス・展示内容等の最新情報は各公式ホームページ等をご確認ください

※情報は更新日時点のものです。施設や店舗の営業状況が変更されている場合があります。最新の情報は各施設や各店舗の公式ホームページでご確認ください。

SNSでみんなにシェア!